大規模修繕工事の流れと失敗しない進め方を住民様目線で解説

2025/10/22

マンションの大規模修繕工事、どのような流れで進めるのか疑問に感じたことはありませんか?建物の長寿命化や資産価値維持には必要不可欠ですが、実際の工程や2回目以降で変わるポイント、過去によくあるトラブルとその事前対策など、知っておきたいことは多岐にわたります。本記事では、大規模修繕工事の基本的な流れや注意点を住民の視点から分かりやすく解説し、工事を円滑に進めるための実践的なポイントを紹介します。これからの修繕工事を失敗なく進めるための具体的なヒントが得られる内容です。

目次

マンションの大規模修繕工事はなぜ必要か解説

大規模修繕工事が資産価値維持に役立つ理由

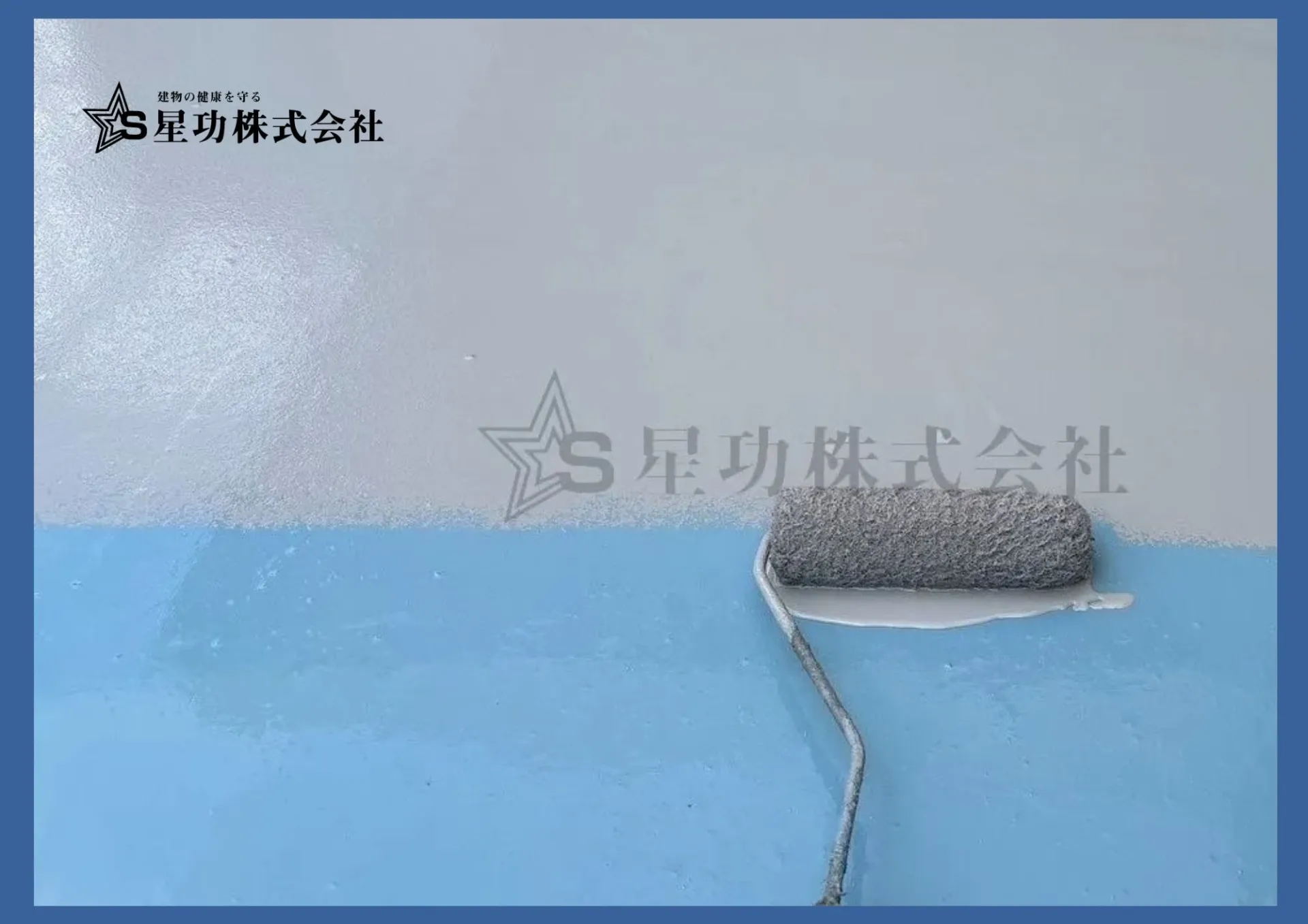

大規模修繕工事はマンションの資産価値を維持するために欠かせない取り組みです。建物の外観や共用部分の美観を保つことで、入居者の満足度や将来的な売却価値にも大きく影響します。特に外壁塗装や防水工事などは、劣化の進行を防ぎ、建物全体の健康状態を長く保つ役割があります。

実際に、大規模修繕工事を定期的に行っていないマンションでは、ひび割れや雨漏りなどの問題が放置され、修繕費用がかえって高額になるケースも少なくありません。適切なタイミングでの工事実施が、将来的な大きな出費や資産価値の低下を防ぐポイントとなります。

また、国土交通省のガイドラインでも、長期修繕計画に基づいた大規模修繕工事の実施が推奨されています。住民目線でも、安心して住み続けられる環境を維持するためには、計画的な修繕が不可欠です。

劣化防止に大規模修繕工事が不可欠な背景

マンションは年月とともに外壁や屋上、ベランダなどの各所が劣化しやすくなります。特に雨風や紫外線の影響を受けやすい部分は、定期的な点検とメンテナンスが必要です。大規模修繕工事は、こうした自然劣化の進行を抑えるために計画的に実施されます。

例えば、外壁のひび割れや塗装の剥がれを放置していると、内部構造への水の侵入や鉄筋の腐食といった深刻なトラブルに発展することがあります。これを未然に防ぐためにも、10~15年程度の周期で大規模修繕工事が推奨されています。

劣化が進行する前に工事を行うことで、結果的に修繕費用を抑えられるだけでなく、住民の安全や快適さを守ることができます。日常生活への影響を最小限にするためにも、計画的な準備と施工会社との十分な打ち合わせが重要です。

マンションの長寿命化に大規模修繕工事の意義

マンションを長寿命化させるためには、定期的な大規模修繕工事が欠かせません。建物は時間の経過とともに見えない部分も含めて徐々に劣化していきますが、適切なタイミングで工事を行うことで、建物全体の寿命を延ばすことが可能です。

特に、2回目以降の大規模修繕工事では初回とは異なり、設備機器の交換や新しい材料の導入など、より高度なメンテナンスが求められます。時代や技術の進化に合わせて修繕内容を見直すことで、資産価値の維持だけでなく、住みやすさや防災性能の向上にもつながります。

長期的な視点で計画を立て、専門家や施工会社と連携しながら進めることが、安心して暮らせるマンション運営の基本です。住民一人ひとりが工事の意義を理解し、協力し合うことが円滑な工事実現のカギとなります。

大規模修繕工事を怠るリスクとトラブル事例

大規模修繕工事を先延ばしにした場合、さまざまなリスクやトラブルが発生する可能性があります。例えば、外壁のひび割れや屋上防水の劣化を放置すると、雨漏りやカビの発生、構造部材の腐食など深刻なダメージにつながります。

過去の事例では、修繕積立金の不足や管理組合内の意見対立によって工事が遅れ、結果的に緊急を要する高額な修繕が必要になったケースもあります。また、入居者からのクレームや資産価値の大幅な低下につながることもあるため、トラブルを未然に防ぐための事前準備が重要です。

工事内容やスケジュールの周知徹底、施工会社との適切な契約、住民説明会の開催など、事前にできる対策をしっかり行うことで、工事中のトラブルや不満を最小限に抑えることができます。

大規模修繕工事の必要性を住民目線で再確認

大規模修繕工事は「将来の安心」と「今の快適さ」を両立するための大切なプロセスです。住民としては、工事期間中の生活への影響や費用負担が気になるところですが、計画的な修繕がもたらすメリットも多く存在します。

例えば、外壁やベランダの防水性能が向上し、日常生活のトラブルが減少するほか、建物全体の美観が保たれることで資産価値の維持にもつながります。住民説明会や事前アンケートを活用して、意見や要望を反映できる仕組みづくりも重要です。

2回目以降の大規模修繕工事では、過去の経験を活かし、より効率的かつ快適な工事進行を目指すことがポイントです。住民同士で情報を共有し、協力し合うことで、満足度の高い修繕工事を実現できます。

大規模修繕工事の流れを住民目線で押さえる

大規模修繕工事の流れをわかりやすく紹介

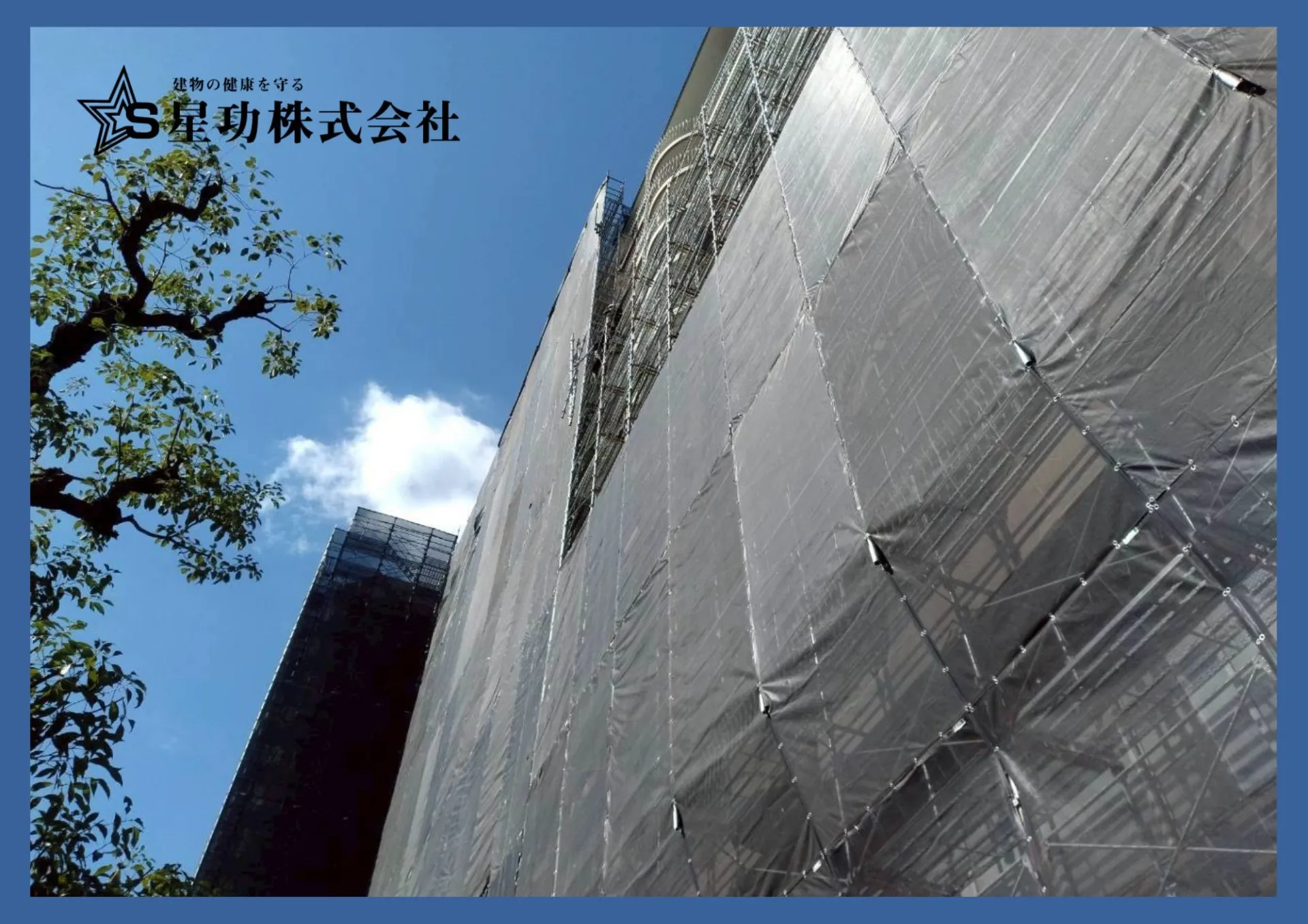

大規模修繕工事の流れは、マンションやビルの長寿命化、資産価値維持のために欠かせません。まず、長期修繕計画や劣化診断をもとに、管理組合と修繕委員会が検討を開始します。その後、施工会社やコンサルタントの選定、工事内容の決定、見積取得、契約といったステップを経て、実際の工事が始まります。

工事期間中は足場設置から外壁や屋上の防水、塗装、共用部の修繕などが行われ、最終的に完了検査を経て引き渡しとなります。住民説明会や意見集約も重要な工程で、居住者の理解と協力がスムーズな進行のカギです。特に2回目以降の大規模修繕では、過去の施工履歴や住民の声を反映した計画が求められます。

住民が知っておきたい大規模修繕工事の工程

大規模修繕工事の主な工程には、事前調査・計画立案、施工会社選定、仮設足場設置、各種修繕作業(外壁・屋上・ベランダ・共用部など)、完了検査、アフターケアなどがあります。住民が特に知っておきたいのは、工事中の生活への影響や安全確保の方法です。

例えば、ベランダや共用廊下の使用制限、騒音・振動の発生、エレベーター利用制限など、日常生活に影響する場面が多くあります。事前に工事内容や期間、注意事項が説明される説明会に参加し、不安や疑問は早めに質問することが大切です。住民の協力が円滑な工事進行につながります。

大規模修繕工事の準備から完成までのポイント

大規模修繕工事を成功させるためには、事前準備が何より重要です。まず、長期修繕計画と修繕積立金の状況を確認し、管理組合や修繕委員会で十分な議論を行います。その後、施工会社の選定では見積比較や過去実績のチェックが欠かせません。

工事中は定期的な進捗説明や現場見学会など、住民とのコミュニケーションがトラブル防止につながります。工事完了後には管理組合立ち会いのもとで検査を実施し、不具合や未完成箇所があれば速やかに是正依頼を行いましょう。アフターケアの体制や保証期間も事前に確認しておくと安心です。

大規模修繕工事でよくある進行の流れと注意点

大規模修繕工事でよくある進行の流れは、計画→調査→説明会→業者選定→契約→工事着工→完了検査という順序が一般的です。各段階での注意点としては、管理組合と住民の情報共有不足や、見積内容の不明確さ、施工会社とのコミュニケーション不足がトラブルの原因になりやすい点が挙げられます。

事前に国土交通省のマンション大規模修繕ガイドラインなど公的情報も参考にし、工事方式や発注方式を検討することが大切です。特に2回目以降の修繕では、過去の工事内容や現在の建物状況を精査し、前回と同じ失敗を繰り返さないよう注意しましょう。住民アンケートや意見集約を活用し、多様な声を計画に反映することも重要なポイントです。

失敗しない大規模修繕工事の進め方と工事期間

大規模修繕工事の成功へ導く進め方のコツ

大規模修繕工事を成功させるには、計画段階から住民の合意形成と情報共有が不可欠です。管理組合や修繕委員会を中心に、専門家や施工会社の意見も取り入れながら、長期修繕計画や資金計画を明確にしましょう。特に初めての工事だけでなく、2回目以降は過去の実施内容や建物の劣化状況を確認し、必要な工事項目を精査することが重要です。

住民説明会を複数回開催し、不安や疑問を解消する場を設けることで、工事に対する理解と協力を得やすくなります。コミュニケーション不足によるトラブルを未然に防ぐためにも、工事内容やスケジュール、費用の透明性を確保しましょう。例えば、国土交通省のガイドラインや過去のトラブル事例を参考に、事前対策や注意点をしっかり説明することが効果的です。

工事期間中の大規模修繕工事で気を付けたい点

工事期間中は生活への影響や安全面への配慮が必要不可欠です。足場の設置や外壁の塗装、防水工事などでベランダや共用部の利用制限が発生するため、事前に具体的なスケジュールと注意事項を住民全体に周知しましょう。また、騒音や工事車両の出入り、作業員の動線管理など、日常生活への支障となりやすいポイントを把握しておくことが重要です。

特に小さなお子様や高齢者のいる世帯、ペットを飼っている方などには、個別に配慮事項を説明すると安心につながります。過去には工事内容の説明不足や、現場の安全対策の不徹底がトラブルの原因となった事例もあります。工事期間中は管理組合や施工会社の担当者と定期的に連絡を取り、問題が発生した際は迅速に対応できる体制を整えておくことが肝心です。

大規模修繕工事の工事期間とスケジュール管理

大規模修繕工事の工事期間は、マンションの規模や工事項目によって異なりますが、おおよそ2〜4か月が一般的な目安です。スケジュール管理では、工事の進捗を「仮設工事(足場設置)」「下地補修」「防水・塗装」「検査・引き渡し」などの工程ごとに細かく分け、進行状況を定期的にチェックすることが重要です。

工期が長引く主な要因として、天候不良や追加工事の発生、住民からの要望対応などが挙げられます。管理組合や修繕委員会は、施工会社と密に連携し、定例会議や現場確認を怠らないようにしましょう。スケジュールの遅延や予定外の費用発生を防ぐためにも、見積内容や工事計画の段階でリスクを想定し、余裕を持った工程管理を心がけることが大切です。

大規模修繕工事で失敗しない計画立案のポイント

失敗しない大規模修繕工事の計画を立てるには、まず長期修繕計画に基づき、建物の現状調査と過去の修繕履歴をしっかり確認することが出発点となります。2回目以降の工事では、初回と異なる劣化箇所や新たな修繕ニーズが発生していることが多いため、専門家による診断や複数の施工会社からの見積取得が不可欠です。

また、工事内容や予算、発注方式(設計監理方式・責任施工方式など)は、管理組合や修繕委員会で十分に検討しましょう。住民アンケートや説明会を通じて意見を集め、合意形成を図ることで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。例えば、ベランダや共用部の仕様変更、バリアフリー化など、住民の要望を反映させる工夫も重要です。

トラブルを回避する大規模修繕工事の進行管理

大規模修繕工事でよくあるトラブルには、工事内容の変更・追加費用の発生、騒音・振動トラブル、工期遅延、施工不良などが挙げられます。これらを未然に防ぐためには、進行管理体制を明確にし、管理組合・修繕委員会・施工会社の三者で定例会議を行い、進捗や課題を常に共有することが効果的です。

また、住民からの要望やクレームは迅速に記録・対応し、説明責任を果たすことが信頼関係の維持につながります。国土交通省のマンション大規模修繕ガイドラインを参考に、契約内容や工事監理のチェックリストを活用するのも有効です。実際に、事前の合意形成や情報共有が徹底されていた現場では、トラブルや遅延が最小限に抑えられた成功例が多く見受けられます。

2回目以降で変わる大規模修繕工事の要点

2回目以降の大規模修繕工事で変わる内容とは

2回目以降の大規模修繕工事では、初回とは異なる点が多く見られます。主な理由は、建物や設備の経年劣化の進行度合い、過去の修繕内容、居住者のニーズの変化などが挙げられます。例えば、1回目は外壁や屋上防水など基本的な部分が中心となりますが、2回目以降は配管や設備の更新、バリアフリー化の検討など、より幅広い工事内容になる傾向があります。

また、過去の工事で使用した材料や施工方法の耐久性が明らかになるため、次回の修繕計画に活かせる情報が増えます。これにより、適切な修繕時期や、必要な工事項目の選定がより具体的かつ現実的に進められるようになります。管理組合や修繕委員会は、前回の工事記録をしっかり確認し、計画を立てることが重要です。

大規模修繕工事の2回目以降に必要な準備と対策

2回目以降の大規模修繕工事では、初回の経験を活かして事前準備やトラブル対策を強化することが不可欠です。まず、過去の修繕履歴や不具合の有無を十分に調査し、必要な工事項目を洗い出しましょう。特に、配管や設備関係の劣化状況は入念に確認する必要があります。

また、住民説明会やアンケートを通じて意見を集めることで、工事期間中の生活への影響や要望を把握できます。さらに、施工会社やコンサルタントの選定は、信頼できる実績やサポート体制を重視しましょう。よくあるトラブルとして「工事内容の認識違い」や「追加費用の発生」が挙げられるため、事前に契約内容・見積もりを細かくチェックし、合意形成を図ることが大切です。

過去の大規模修繕工事経験が次回に活かされる理由

過去の大規模修繕工事の経験は、次回の計画や実施に大きく役立ちます。理由は、前回の工事で得られた教訓や、実際に発生したトラブル・成功事例を具体的に反映できるからです。例えば、工事期間中の騒音対策や、住民との連絡体制の構築方法など、実体験に基づく改善点が明確になります。

また、管理組合内で蓄積された工事記録や報告書は、費用や工事内容の検討材料となります。これにより、不要な工事の削減や、施工会社との交渉においても有利に進められる可能性があります。定期的な意見交換や、過去の資料の保存・活用が、成功する大規模修繕工事のポイントです。

大規模修繕工事のサイクルごとの差異を徹底解説

大規模修繕工事のサイクルは一般的に12年から15年ごとが目安とされますが、各サイクルごとに必要な工事内容や注意点が変化します。初回は外壁や屋上の防水、鉄部塗装など基礎的な部分の修繕が中心となりますが、2回目以降は設備や配管の劣化が進み、より専門的な工事が増える傾向にあります。

また、国土交通省のマンション大規模修繕ガイドラインなどを参考に、長期修繕計画を見直すことも重要です。サイクルごとに工事費用や期間、住民への影響も異なるため、管理組合は定期的な点検や調査を実施し、次回修繕の適切なタイミングを見極める必要があります。

2回目からの大規模修繕工事で注意すべきポイント

2回目以降の大規模修繕工事で特に注意すべきなのは、過去の工事内容との整合性や、追加的な劣化部分の見落としです。例えば、前回見送った工事項目が劣化しているケースや、配管内部の腐食が進行している場合があります。こうした点は事前調査や専門家による診断で把握し、計画に盛り込むことが大切です。

また、住民の高齢化や生活スタイルの変化に応じたバリアフリー対応、共用部の利便性向上など、新たなニーズにも配慮しましょう。トラブル防止のためには、工事前の十分な説明会開催や、情報共有を徹底することが不可欠です。住民目線での細やかな配慮が、満足度の高い大規模修繕工事につながります。

工事中の生活影響と事前対策のポイント

大規模修繕工事中の騒音や生活影響への配慮点

大規模修繕工事では、足場の設置や外壁の修繕、塗装作業などによる騒音や振動が避けられません。特にマンション居住者にとっては、日中の生活リズムに大きな影響が出ることも多いです。工事期間中は、窓の開閉制限やベランダ利用の制限も発生し、洗濯や換気が難しくなる場合もあります。

こうした生活への影響を最小限に抑えるため、施工会社や管理組合は事前に工事スケジュールや作業内容を住民に丁寧に説明することが重要です。特に工事の騒音が大きくなる日や時間帯を明示し、事前周知することで住民が予定を調整しやすくなります。過去のトラブル例として、説明不足から住民の不満が高まり、工事の進行に支障が出たケースも報告されています。

事前に具体的な影響範囲を共有し、質問や要望を受け付ける窓口を設けることで、住民の不安を和らげることができます。特に在宅勤務や小さなお子様、高齢者がいる家庭では、日中の騒音や制限が大きな負担となるため、柔軟な配慮と情報提供が求められます。

住民が取るべき大規模修繕工事の事前対策方法

大規模修繕工事が始まる前に、住民自身ができる事前対策を講じることで、工事期間中のストレスやトラブルを大幅に軽減できます。まず、工事説明会や管理組合からの通知を必ず確認し、工事内容やスケジュール、ベランダや共用部の使用制限などの詳細を把握しましょう。

次に、貴重品や壊れやすい物品はベランダや窓際から室内へ移動し、足場設置時の落下物や塗料飛散などのリスクに備えることが重要です。また、洗濯物の干し場や換気方法についても、工事期間中の代替案を家族で話し合っておくと安心です。

さらに、工事期間中は一時的に生活パターンの調整が必要になる場合もあるため、在宅勤務日の調整や外出予定の見直しを検討しましょう。過去の事例では、事前準備不足により家具や洗濯物が汚れてしまうトラブルが発生しています。説明会で不明点があれば積極的に質問し、施工会社や管理組合と円滑なコミュニケーションを心掛けましょう。

大規模修繕工事中に快適に過ごすための工夫

大規模修繕工事期間中でも、工夫次第で快適な生活を維持することが可能です。まずは、工事の騒音が少ない時間帯や曜日を事前に確認し、その時間を在宅勤務や休養の時間帯から外すなど、生活リズムを調整するのが効果的です。

また、洗濯物は室内干しやコインランドリーの利用を検討し、換気は空気清浄機やサーキュレーターを活用すると良いでしょう。工事期間中は窓を開けづらい状況になるため、カビや湿気対策として除湿機の導入もおすすめです。

子どもや高齢者がいる家庭では、休日や日中に近隣の公園や図書館など外出先を確保し、ストレスを溜めない環境づくりが重要です。過去の住民の声として、「事前に外出先をリストアップしておくことで、工事中も快適に過ごせた」という成功例もあります。

大規模修繕工事とベランダ使用制限の注意事項

大規模修繕工事の流れの中で、ベランダの使用制限は特に注意が必要なポイントです。足場設置や外壁塗装、防水工事の際には、ベランダへの出入りが制限されたり、物干しが禁止されたりする期間が生じます。

このため、事前に管理組合や施工会社から配布される「使用制限のお知らせ」を必ず確認し、制限期間や対象範囲を把握しましょう。特に植木鉢や家具、ペット用品などは、工事開始前に必ず室内へ移動し、塗料や埃による汚損を未然に防ぐことが大切です。

ベランダでの火気厳禁や避難経路確保など、通常時以上に安全面への配慮が求められる点にも注意が必要です。過去には、ベランダに物を置いたまま工事が始まり、破損や汚損につながったトラブルも発生しています。少しの手間で大きな損失を防ぐことができるため、早めの準備を心掛けましょう。

生活リズムを守る大規模修繕工事中の対処法

大規模修繕工事の期間は、通常2〜3か月程度が目安とされていますが、その間もできるだけ普段通りの生活リズムを維持することが大切です。特に、騒音や外出制限によりストレスを感じやすい方は、生活の中でリフレッシュできる時間や空間を意識的に確保しましょう。

たとえば、工事が始まる前に、静かなカフェや図書館など外部の居場所をリストアップしておき、工事の騒音が激しい時間帯に利用するのも有効です。在宅勤務の方は、職場と相談してリモートワーク日の調整やコワーキングスペースの活用を検討すると良いでしょう。

また、家族で工事期間中の過ごし方を話し合い、子どもや高齢者のストレスケアも忘れずに。過去の経験者からは、「生活の中に小さな楽しみを作ることで、工事期間も前向きに過ごせた」という声もあります。無理をせず自分たちのペースを大切にすることが、工事期間を乗り切る大きなポイントです。

トラブルを避ける大規模修繕工事のコツ

大規模修繕工事のよくあるトラブルと回避策

大規模修繕工事では、工事内容の認識違いやスケジュールの遅延、費用増加など、様々なトラブルが発生しやすい傾向があります。特に「マンション 大規模 修繕 トラブル」という検索が多いことからも、住民の不安や心配がうかがえます。トラブルを未然に防ぐためには、事前の情報共有と合意形成が不可欠です。

例えば、工事中の騒音や共用部分の利用制限、ベランダ立入など、居住者の日常生活に影響が出る場面では、事前に具体的な説明を行い、理解を得ることが重要です。また、施工会社の選定では、複数社から見積を取り、内容や保証体制をしっかり比較しましょう。

さらに、過去の事例では、管理組合と施工会社のコミュニケーション不足が後々のトラブルにつながることもありました。進行状況や変更点を定期的に報告するルールを設けることで、無用な誤解や不信感を減らすことができます。

トラブルに強い大規模修繕工事の進め方の工夫

大規模修繕工事を円滑に進めるためには、工事の流れや役割分担を明確にし、住民が参加しやすい体制を整えることが大切です。まず長期修繕計画に基づき、管理組合や修繕委員が中心となって準備を進めます。工事の「発注方式」や「工事内容」も早い段階で検討しましょう。

実際の進め方としては、定期的な説明会の開催や、進捗状況の掲示、質問受付窓口の設置などが有効です。工事に伴う生活上の配慮事項(ベランダへの立入日程や騒音時間帯など)も具体的に共有することで、住民のストレスを軽減できます。

また、2回目以降の大規模修繕工事では、建物や設備の劣化状況に応じて工事内容が変化する点に注意が必要です。前回の工事記録や住民の要望を踏まえ、計画を柔軟に見直すことがトラブル回避につながります。

大規模修繕工事で意思疎通を円滑に保つ方法

大規模修繕工事を成功させるには、管理組合・修繕委員・施工会社・住民の間での円滑なコミュニケーションが欠かせません。特に、工事の「流れ」や「工事内容」に関する情報を、わかりやすく定期的に伝えることが重要です。

具体的には、工事開始前に全体説明会を実施し、住民からの質問や懸念を吸い上げる場を設けましょう。また、工事期間中は進捗状況や注意事項を掲示板やメール、アプリなどで随時発信することで、情報格差を減らすことができます。

過去の成功事例では、住民アンケートや意見交換会を活用し、細かな要望や課題を事前に把握したことで、工事後の満足度が向上したケースもあります。意思疎通の工夫によって、不要なトラブル発生リスクを大きく下げることが可能です。

事前説明が大切な大規模修繕工事のポイント

大規模修繕工事では、事前説明が住民の理解と協力を得るうえで非常に重要です。工事の「期間」や「内容」、「生活への影響」(ベランダ利用制限や騒音時間帯など)を具体的に伝えることで、工事中のストレスやトラブルを最小限に抑えられます。

説明会では、工事の全体スケジュールや注意事項、問い合わせ先などを明示し、住民が疑問や不安を解消できるよう配慮しましょう。また、外国籍住民や高齢者など、情報が伝わりにくい層へのサポートも忘れてはいけません。

国土交通省のガイドラインなど公的情報も活用し、客観的な根拠を示すことで、住民の納得感が高まります。説明不足による誤解や不満を防ぐため、わかりやすく丁寧な事前説明を心がけましょう。